VITALISMO

¿En qué

consiste?

A mediados

del siglo XIX, un conjunto de pensadores va a establecer una filosofía cuyo

eje va a ser la "exaltación de lo vital y de lo afectivo", frente a

un excesivo racionalismo propio del idealismo de Hegel o un excesivo

mecanicismo propio del positivismo de Comte. Se trata de las "filosofías

de la vida o vitalismo" que defienden el "irracionalismo y la

afirmación de la vida como realidad radical del ser humano"

Aparecen

estas filosofías vitalistas en un momento en el que el mundo cultural europeo

se halla inmerso en concepciones mecanicistas y deterministas de la realidad. Las

características principales del "vitalismo" son:

— La vida es

la realidad primordial sobre la que debe reflexionar el filósofo.

— La vida no

es una máquina, sino algo fluyente, libre, espontáneo.

— El hombre

por encima de todo y antes que todo es vida, es decir, sentimiento, voluntad,

instinto.

— Frente a lo

estático, racionalista y material, se valoriza lo dinámico, interior, singular

y vivencial.

Pero quizá

podemos entender mejor la corriente vitalista a través del estudio de dos

autores que, si bien sostienen ideas opuestas son considerados como vitalistas:

Nietzsche

especialmente y Bergson.

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)

Vida

1844 Nace en Rócken, ciudad alemana cercana a

Leipzig. Su padre y sus dos abuelos eran pastores protestantes.

1844 Nace en Rócken, ciudad alemana cercana a

Leipzig. Su padre y sus dos abuelos eran pastores protestantes.

1849 A la muerte de vanos de sus familiares,

realiza sus estudios primarios en un ambiente religioso

1858-64

Recibe una sólida formación humanística basada en el estudio de los clásicos;

tiene gran sensibilidad para la música.

1864 Estudia en la universidad de Bonn

teología y filosofía clásicas. Se opone a ser pastor protestante.

1868 Conoce a Wagner, al que admira por su espíritu

libre, y ve en él surgir los valores clásicos germánicos frente al

cristianismo. Es nombrado catedrático de Filosofía clásica en la universidad

de Basilea (Suiza).

1870 Se enferma con grandes dolores de cabeza.

1873-76

Se separa de Wagner por la ópera "Parsifal". Se convierte en un

solitario vagabundo. La mujer más influyente en su vida es su hermana, pero se

enamora de Lou Salomé (finlandesa), que no se quiso casar con él.

1878-88 En

estos años escribe sus más importantes obras.

1889 Ingresa en una clínica en Basilea, en la

que le diagnostican reblandecimiento cerebral y parálisis progresiva.

1900 Después de años de vida prácticamente

vegetativa muere de apoplejía.

Trayectoria intelectual de Nietzsche

La tarea

filosófica que se propone Nietzsche tiene una doble vertiente:

a) Una

vertiente negativa, de crítica de los principales conceptos de la

religión, la filosofía y la moral que tradicionalmente han servido para

explicar el mundo de la cultura occidental.

b) Una

vertiente positiva, el intento de comprensión y explicación de la vida,

como el trasfondo profundo de lo que todo surge. Pero para esta explicación,

esta develación de la realidad oculta utiliza el método de genealogía, no

la hace a través de una exposición sistemática de sus ideas, sino siguiendo el

desarrollo de unos temas que van surgiendo a lo largo de su obra, entre los que

sobresalen: "muerte de Dios", el "superhombre", la

"voluntad de poder" y el "eterno retorno".

Por eso puede

seguirse el hilo del proceso de elaboración progresiva de sus ideas de forma

tal que cada una de sus ideas prefigura, en cierto modo, la siguiente, hasta

llegar a la que él mismo considera una exposición completa de su pensamiento.

Nietzsche es

un gran escritor, lo que facilita y hace especialmente interesante su lectura.

Sin embargo, su estilo aforístico, de frases breves, está lleno de metáforas,

en cierto modo de "máscaras", bajo las que se ocultan ideas cuyo

sentido y alcance con frecuencia son difíciles de entender. Su obra se ha

dividido en distintos períodos para explicar el desarrollo de su pensamiento.

Período romántico (1871-1878)

Es un periodo

en que se encuentra bajo la influencia de Schopenhauer y Wagner, y también de

la filosofía griega, de la que como filólogo, ha llegado a ser un profundo

conocedor. Hace una valoración muy positiva de los presocráticos, a los que llama

"filósofos trágicos" y en particular de Heráclito, mientras considera

a Sócrates y a Platón como destructores del pensamiento trágico.

Este período

comprende tres obras:

— El

nacimiento de la tragedia griega en el espíritu de la música (1871),

escrita como homenaje a Wagner, a quien la dedica. Para Nietzsche, en este

momento, la obra de Wagner tiene la misma categoría que la tragedia antigua.

En esta obra compara la cultura griega presocrática y la posterior a Sócrates.

Inicia su crítica de la filosofía socrática y platónica, a las que considera

decadentes, al igual que la cultura alemana contemporánea, de la que sólo se

salva la música de Wagner.

— Sobre la

verdad y mentira en sentido extramural (1873). En ella estudia el origen de

los conceptos (genealogía) a partir de la pérdida de la capacidad metafórica

del lenguaje, y el papel que éste desempeña como reflejo de necesidades

profundas e inconscientes del hombre.

— Consideraciones intempestivas (1873-74). Son cuatro consideraciones y en cada una de ellas aborda un tema:

- la primera

la dedica a Strauss, en la que hace un ataque a la cultura alemana, a la que

él considera muy satisfecha de sí misma. Tras la guerra de 1870 y el

consiguiente éxito del Imperio Alemán, la cultural imperial le parece sin

sentido.

En este

período se aparta de la influencia de Schopenhauer y Wagner. despertando del

sueño romántico de su veneración por los héroes. Este periodo es el más difícil

de interpretar, pues parece que se da una inversión de las ideas sostenidas

hasta entonces. Pero se trata más bien de una evolución de su pensamiento que

en cierto modo prepara las etapas posteriores.

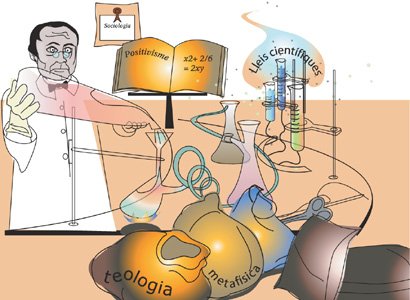

Si en el

periodo anterior Nietzsche considera que la religión (entendida a la manera

griega), la metafísica y el arte eran superiores a las ciencias como medios

para llegar al fondo del ser del mundo, ahora condena a la metafísica, la

religión y el arte.

La ciencia,

como reflexión crítica, pasa a ser el modo de acceso a la realidad más

profunda. Nietzsche usa la ciencia como critica, pues no se trata de la

investigación de una parte de la realidad, sino de demostrar el carácter

ilusorio de la metafísica, la religión, el arte y la moral. Emplea como método

el análisis y la historia: el análisis

entendido como disección crítica de un fenómeno aparentemente sencillo en su

estructura compleja y en sus múltiples relaciones, y la historia, como

medio para entender al hombre como resultado de procesos históricos.

La ciencia,

como reflexión crítica, pasa a ser el modo de acceso a la realidad más

profunda. Nietzsche usa la ciencia como critica, pues no se trata de la

investigación de una parte de la realidad, sino de demostrar el carácter

ilusorio de la metafísica, la religión, el arte y la moral. Emplea como método

el análisis y la historia: el análisis

entendido como disección crítica de un fenómeno aparentemente sencillo en su

estructura compleja y en sus múltiples relaciones, y la historia, como

medio para entender al hombre como resultado de procesos históricos.

Las obras de

este periodo son:

— Humano,

demasiado humano (1878-79). En ella trata de demostrar que la experiencia y los

conocimientos humanos pueden ser explicados sin necesidad de supuestos

metafísicos o religiosos. El hombre ha colocado sobre su vida pesos inmensos

(inclinándose ante lo sobrehumano, adorando lo que él mismo ha creado) y se ha

perdido como hombre, se ha hecho esclavo. Religión, metafísica y moral son

formas de esta esclavitud a la que se ha sometido el hombre.

El descubrir

el trasfondo "demasiado humano" de todo lo "ideal" puede

dar lugar a una reconversión del hombre, a un cambio de actitud fundamental

Aparece ya en esta obra el estilo aforístico que empleará en sus siguientes

escritos.

— Aurora.

Pensamiento sobre prejuicios morales (1881). En ella realiza

una primera crítica a la moral en términos próximos a los que utilizará en su

último periodo

— La gaya ciencia o gay saber (1882). Trata

de la liberación del hombre de sus esclavitudes, desenmascarando las figuras de

"santo", "artista", "sabio" y negando el sentido

trascendente que pueden tener esas grandes ideas. Habla por primera vez del

"eterno retorno" y de la "muerte de Dios"

En estas tres

obras, Nietzsche plantea la liberación del hombre y lo hace a través de un

método que utilizará en todas sus obras: la genealogía, con el cual

trata de explicar el origen psicológico de los conceptos metafísicos,

religiosos y morales con el fin de desenmascarar la mentira que ocultan.

Período de fundamentación

filosófica (1883-85)

Es el período

donde Nietzsche desarrolla las ideas más originales de su filosofía. De este

período es la obra más importante:

Se trata de

un conjunto de discursos unidos por una fábula, cuyo argumento es el siguiente:

Zaratustra (profeta persa que practicó la moral del esclavo y se convierte) se

retira a la montaña al cumplir los 30 años y allí vive en compañía de dos animales:

el águila, que simboliza el orgullo, y la serpiente, que simboliza la

inteligencia. Zaratustra alcanza con ellos la sabiduría y decide bajar a

predicarla a los hombres.

A lo largo de

su predicación va exponiendo sus ideas; cada parte de la obra contiene una idea

central:

— en el

prólogo describe al "superhombre", y al "último hombre".

— en la

primera parte, trata "la muerte de Dios".

— en la

segunda, la "voluntad de poder".

— en la

tercera, que para él es la fundamental, "el eterno retorno".

Periodo crítico (1885-89)

Lo

característico de este periodo es lo que llama la "filosofía del

martillo" En él ataca duramente a la filosofía, la religión y la moral

tradicionales, ya que considera necesaria la destrucción de éstas para abrir

caminos al proyecto creador de la existencia. Es necesario destruir al hombre

tal como es para que pueda surgir el "superhombre", el que conoce la

muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno

retorno.

El método que

emplea es la "genealogía", el desenmascaramiento psicológico;

descubre qué se oculta tras los valores más acentuados de la cultura

occidental. Para Nietzsche,

lo que consideran "objetividad" de los valores no es más que una

proyección que realiza el hombre, pero que luego olvida. La vida humana es creación

de valores, pero con frecuencia esto se desconoce y se acepta lo que la vida

misma ha creado como si viniera impuesto desde fuera. Así se admite la

obligatoriedad de la ley moral, de lo que resulta autoalienación del hombre.

Las obras de

este periodo son las más críticas de todo el pensamiento de Nietzsche:

— Más allá del bien y del mal (1886).

En ella reitera la crítica a la filosofía, la religión y la moral y considera a

los "filósofos" como a hombres dirigidos por prejuicios morales, a

los "religiosos" como neuróticos y a los "moralistas" como

vengativos.

— Genealogía

de la moral (1887). Continúa los temas iniciados en Aurora y

realiza una crítica de los valores tradicionales de la moral occidental.

— Crepúsculo

de los ídolos (1888). Critica todo lo que se ha llamado "verdad"

porque en verdad es un ídolo. Sobre todo critica la verdad de los filósofos.

— El

Anticristo (1888). Ataca a la religión y en especial a la moral cristiana.

— Ecce homo (1888). Analiza su propia obra. Es una

especie de autobiografía.

— La voluntad de poder. Se publicó

después de su muerte. La considera como la obra más independiente de la humanidad.

Sus editores fueron los encargados de publicarla siguiendo los esbozos de

Nietzsche. En ella aparecen las cuatro ideas fundamentales de la obra Así

habló Zaratustra, representadas en cuatro libros:

- los dos

primeros tratan de la "muerte de Dios".

- el tercero,

trata de la voluntad de poder.

- el cuarto,

del "superhombre" y "el eterno retorno".

En ella habla

del "nihilismo" como la situación de nuestro tiempo, en el que se

inicia el proceso de autosuperación de los ideales filosóficos, religiosos y

morales que ha criticado en sus obras anteriores. Con las obras de este

período, Nietzsche se propone eliminar el dogmatismo teórico de los valores, y

hace ver cómo el hombre crea los valores. La transmutación de los valores

supone una inversión del sistema de valores dominante que busca eliminar la

autoalienación de la existencia, al mostrar que detrás de todos los valores se

encuentra la "vida", la vida como voluntad de poder que gira, en

eterno retorno, en el círculo del tiempo.

La vida es,

por tanto, el fundamento último de todos los valores; éstos sólo existen en la

medida en que la vida los dicta.

Los grandes temas de la filosofía de

Nietzsche

Ya en el Nacimiento

de la tragedia se esbozan temas fundamentales de la filosofía de

Nietzsche. En ella describe:

- la

"vida", como el fondo originario y profundo del que surge todo lo

concreto, individual y cambiante.

- el

"arte", como el mejor órgano para interpretarla, en lugar de la

ciencia y la filosofía.

- la

"intuición", como método de comprensión de la vida, contrapuesta a la

razón.

La filosofía como visión trágica de la vida

Nietzsche inicia haciendo una descripción del desarrollo de la cultura griega, pero no utiliza conceptos (pues dejan escapar aspectos concretos y cambiantes de la vida) sino que utiliza metáforas:

a) Contraposición

de lo "apolíneo y lo dionisiaco". Considera que la

cultura griega había sido conducida por dos fuerzas estéticas (lo apolíneo y lo

dionisiaco) que se combaten mutuamente pero que no pueden existir una sin la

otra.

Estas fuerzas

estéticas son:

— "Lo

apolíneo", que representa el orden, la luz, la medida, la forma; es promovida

por el dios Apolo.

— "Lo

dionisiaco", que representa la vida, la embriaguez, la alegría desbordante

de vivir, fuerza que rompe todas las barreras e ignora todas las limitaciones;

es promovida por el dios Dionisio.

b) Juego

trágico. El fenómeno de lo trágico ve la verdadera naturaleza de la

realidad. Lo trágico es un principio cósmico- El mundo es un "juego

trágico" (la lucha entre Apolo y Dionisio) y la tragedia es la llave que

proporciona la comprensión del mundo.

La visión

trágica del mundo nos la presenta como una realidad en la que la vida y la

muerte, el nacimiento y la decadencia se entrelazan; ambos son sólo aspectos de

la vida. "El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el

mismo, "había dicho Heráclito.

¿Cómo se

llega a captar la vida? Nietzsche dice que por medio de la

"intuición". La "intuición" (entendida como una especie de

adivinación, de mirada que penetra como un rayo en la esencia de las cosas) es

el modo de captación de ese fondo oscuro y profundo que es la vida. La vida

escapa a toda comprensión conceptual y sólo a través del arte se logra su

expresión

Para

Nietzsche la filosofía es arte, una sabiduría trágica, una mirada que penetra

en la lucha originaria de los principios antagónicos de Dionisio y Apolo,

visión de la batalla entre el fondo vital inferior, que engendra todo y que

todo lo devora. Con la racionalidad socrática llega la decadencia de la cultura

griega y de la auténtica filosofía y comienza la época de la razón y del hombre

teórico. Con Sócrates, Grecia pierde su seguridad en el "instinto"

El

"socratismo" es el fenómeno contrapuesto a lo "dionisiaco",

por lo que significa predominio de lo "lógico" de la racionalidad

intelectual incapaz de captar la vida que fluye.

Teoría del conocimiento

En la obra

"Sobre verdad y mentira en sentido extramoral", Nietzsche expone su

teoría del conocimiento al estudiar el papel que desempeña el intelecto humano

y el papel del lenguaje en la formación de conceptos. Para él, el intelecto

humano es un recurso de los "seres más infelices" que cumple la

función de conservarlos en la existencia.

En un estado

natural de las cosas, el individuo, en la medida en que se quiere mantener

frente a los demás individuos, utiliza el intelecto, la mayor parte de las

veces, para "fingir". Pero al necesitar vivir en sociedad, y para

evitar la guerra de todos contra todos, se "fija" lo que a partir de

entonces ha de ser "verdad". Se inventa una designación de las cosas

uniformemente válida y obligatoria (que es, por lo tanto, convencional) y surge

así el contraste entre la verdad y la mentira. La verdad no depende de las

cosas mismas sino del uso correcto de las convenciones del lenguaje. La

mentira del intelecto consiste en hacer creer que se capta la vida a través de

los conceptos.

Nietzsche se

pregunta, ¿qué sucede con las convenciones del lenguaje si concuerdan las

designaciones y las cosas? El mismo responde que con las palabras no se llega

jamás a la verdad Las palabras designan puras metáforas de las cosas, aún en

su designación individual. Se convierten en conceptos cuando adquieren un uso

aplicable a una pluralidad de individuos, cuando dejan de referirse a la experiencia

singular. Todo concepto se forma por equiparación de cosas no iguales

abandonando las diferencias individuales, cuando la naturaleza no conoce

formas ni conceptos.

El concepto es, pues, el residuo de una metáfora y éstas a su vez son reflejos del hombre, pues de lo que se trata en el conocimiento es de hacer comprensible el mundo como cosa humanizada. El hombre crea los conceptos y luego se olvida (olvido inconsciente) de que es él mismo quien los ha creado.

Nietzsche

contrapone este nombre "conceptual", que no puede conocer las cosas

como son, al hombre "intuitivo" quien valiéndose de la intuición y

gracias al arte. puede llegar a comprender la vida mejor que el científico Y

termina afirmando que, allí donde el hombre intuitivo predomina, consigue

configurar una cultura y establecer el dominio del arte sobre la vida,

mientras el hombre que se guía por el concepto y por abstracciones sólo

consigue la desgracia.

Crítica de la cultura occidental

Nietzsche

afirma que la cultura occidental está viciada desde sus orígenes, pues es una

cultura que se opone a la vida, a los instintos, es una cultura empeñada en

instaurar la racionalidad de la vida, por lo tanto, es una cultura decadente y

dogmática. A partir de

estos supuestos, realiza una crítica despiadada de. lo que considera los

pilares de la cultura occidental: "la filosofía", "la

religión" y en especial "la moral".

La filosofía

tradicional considera el "ser" como algo estático, fijo, inmutable,

abstracto. El "ser", el absoluto, el bien, lo verdadero, etc. desde

su dimensión metafísica, son idénticos, y en consecuencia, no están sujetos al

devenir. Nietzsche considera que el "ser metafísico", es absurdo y

sólo puede considerarse como un valor subjetivo y ficticio, que no es posible

conocerlo ni demostrarlo.

El afirma:

"que sólo el devenir es", es decir, el mundo delimitado por el

espacio y por el tiempo, y que puede ser experimentado por los sentidos. De

aquí que admire a Heráclito, del que dice: "el único filósofo que no ha

falseado la verdad". El filósofo que inicia la "racionalidad" y

suplanta a los instintos es Sócrates, pues con su ecuación: "razón =

virtud = felicidad", se opone a la vida de los instintos.

Pero el

filósofo que inicia la metafísica, según él, fue Platón, que con su

"egipticismo" (seducido por los sacerdotes en su viaje a Egipto)

introdujo el "moralismo" en filosofía, algo tan extraño a la esencia

griega. Platón fue el iniciador de una interpretación moral del

"ser" (recuérdese que la Idea suprema es para Platón la Idea del

Bien) y con ella sustituye la interpretación que del mundo se hacían los

presocráticos, que estaban más cerca de la realidad.

Nietzsche

critica a la filosofía (metafísica) porque:

- hace una

minusvaloración de lo cambiante, del devenir, rechaza el mundo real

espacio-temporal, y desprestigia el conocimiento sensible.

- se guía por

conceptos superiores y generales (metafísicos) que son vacíos.

Considera que

a la filosofía tradicional hay que darle la vuelta, pues en vez de partir de

conceptos metafísicos, debe partir del único mundo real que existe, que fluye,

que cambia, que deviene y del conocimiento sensible. También

critica los aspectos mecanicistas y positivistas de la ciencia, porque la

ciencia no interpreta fielmente la realidad. Las cosas no se comportan

regularmente de acuerdo a una ley, sino que fluyen sin obediencia a algo

impuesto.

• Crítica

a la religión

Nietzsche

aplica a la religión una crítica similar a la realizada con la filosofía. Rechaza

cualquier pretensión de verdad en ella. En este sentido dice: "Toda religión

ha nacido de las angustias y de las necesidades, de la impotencia que siente el

hombre en sí mismo; se ha deslizado en la existencia a través de los errados

caminos de la razón". Concretamente el "cristianismo" ha

invertido los valores religiosos de Grecia y Roma, que eran valores de vida, y

los ha suplantado por valores como obediencia, sacrificio y humildad.

En su obra El

Anticristo es donde ataca a la religión con más fuerza. El cristianismo es

la manifestación más fuerte que se ha dado en la historia universal del

"extravío de los instintos". Es un platonismo para el pueblo. Subraya

el carácter pesimista de la religión cristiana, "El cristianismo es la

venida del pesimismo... de los débiles, de los inferiores, de los tristes y de

los oprimidos". Con sus prescripciones tales como la soledad, el ayuno, y

la abstinencia sexual, conlleva no sólo a una enfermedad de la vida (neurosis)

sino también a un predominio de valores vulgares.

• Crítica a la moral

La crítica

más profunda de Nietzsche a la cultura occidental es la critica a los valores

morales. Las manifestaciones filosóficas, científicas, y religiosas de una civilización

son, en último término, manifestaciones de un sistema de valores. La

preocupación moral, es sin duda, la principal en su filosofía. En su obra: Más

allá del bien y del mal, analiza el origen de la moral entre los griegos y

la transformación que los conceptos morales sufren a partir de Sócrates y de

Platón

Los primeros griegos

practicaban la "virtud" (equivalente a fuerza, nobleza y poder); a

partir de Sócrates la virtud se convierte en "renuncia" a los

placeres, las pasiones, las ambiciones; el único bien que admiten es la

"sabiduría". El "resentimiento", es decir, la "reacción"

(típico de los sacerdotes), es el generador de los nuevos valores del esclavo;

ajeno al mundo griego, surge en el judaísmo y se instaura en el cristianismo.

La moral

tradicional es antinatural y "ha sido distinguida con los máximos honores,

quedando supeditada sobre la humanidad como ley, como imperativo categórico. Esta

moral pretende que el hombre sea bueno, modesto, diligente, bien intencionado

y moderado. Pero esto es su conversión en el esclavo ideal, el esclavo del

futuro.

La moral tradicional, y más concretamente la moral cristiana, aboga por un mundo situado en el más allá e identificado con el mundo de las ideas absolutas de Platón. "Resultado": este mundo no vale nada y debe existir otro mundo verdadero. Es una constante histórica que el triunfo de: "un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier otro triunfo: la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia"

La práctica

de la moral tradicional provoca una alienación de la personalidad. Se proyecta

en el ser perfecto, que es Dios, el ejercicio de lo valioso, y reduce al hombre

en la práctica de lo vulgar. Nietzsche distingue dos tipos de moral: moral de

los señores y moral de los esclavos.

— La "moral

de los señores" es una moral activa y creadora, que implanta valores

determinados por el que tiene "voluntad de poder" Es una moral propia

de los espíritus elevados, de los que aman la vida. el poder, la grandeza, el

placer. Es propia del "superhombre"

En este tipo

de moral es despreciado el cobarde, el miedoso, el mezquino, el utilitarista,

el desconfiado, el que se rebaja a si mismo, el que se deja maltratar, el

adulador, el mentiroso. ... El que se rige por la "moral de los

señores" es el hombre que se siente a sí mismo como determinador de

valores y defiende la autoglorificación. Nietzsche lo llama

"aristócrata".

— La "moral de los esclavos"

se caracteriza por el instinto de venganza, de resentimiento a toda forma de

vida que sea superior, la mirada del esclavo no ve con buenos ojos las virtudes

del poderoso. El escepticismo, la desconfianza y la no creación de valores,

serán sus características. Esta moral pretende nivelar e igualar a todos los

hombres, mediante la comprensión, la paciencia, la diligencia, la humildad, la

amabilidad, etc.

Establecida la distinción

entre la moral de los señores y la moral de esclavo, Nietzsche va a considerar

la historia de la cultura occidental como un creciente ascenso de los valores

plebeyos (moral de esclavos) que culminará en los movimientos sociales de

emancipación que se inician en la Revolución Francesa (movimientos

democráticos, socialismos, anarquismos) concepción que facilitó la utilización

política que de su filosofía hizo el "nacismo".

Pero la

crítica más radical de la moral la hizo en su obra: "Genealogía de la

moral" en la que adelanta una teoría de la "génesis" de la

conciencia moral en la línea que luego desarrollará Freud. La conciencia moral

es un instinto de crueldad refrenado en su desahogo hacia fuera y que por ello

se ha vuelto hacia dentro. La crueldad forma parte de la esencia del hombre,

pero el instinto de crueldad se ha domesticado, se ha reprimido en los pueblos

moralizados, por ello pasa a ser un trasfondo oculto de la cultura humana. Para

él la interioridad (la conciencia) es el resultado de la inhibición de los

instintos.

El nihilismo

Podemos

resumir las criticas anteriores diciendo que frente a los antiguos valores

griegos que expresaron la vida misma, en la cultura occidental sólo ha quedado

lugar para ideas conceptualizadas, alejadas de todo lo que podemos sentir como

vida; nos hemos quedado con palabras vacías de contenido. Esta decadencia de

los valores griegos, de los auténticos valores de la vida, esta pérdida de

sentido de la existencia es lo que Nietzsche llama "nihilismo".

Podemos

resumir las criticas anteriores diciendo que frente a los antiguos valores

griegos que expresaron la vida misma, en la cultura occidental sólo ha quedado

lugar para ideas conceptualizadas, alejadas de todo lo que podemos sentir como

vida; nos hemos quedado con palabras vacías de contenido. Esta decadencia de

los valores griegos, de los auténticos valores de la vida, esta pérdida de

sentido de la existencia es lo que Nietzsche llama "nihilismo".

Podemos decir

con Hans Küng que el nihilismo es, según Nietzsche, "el convencimiento de

la inanidad, la incoherencia, el sinsentido y el sin valor, de la

realidad". El "nihilismo", por tanto, es la consecuencia propia

de la "ausencia de valores". Por la vía del conocimiento también se

puede caer en el "nihilismo", manteniendo como "verdad" lo

que es fuente de la "racionalización". Así pues, términos como

"Dios, más allá, vida verdadera, salvación, bienaventuranza", son

sinónimos de "nada".

Conclusión

Hasta aquí,

hemos visto la vertiente "negativa" o crítica de los principales conceptos

de la filosofía, religión y la moral que tradicionalmente han vivido para explicar

el mundo de la cultura occidental. Pero esta parte negativa exige

"dialécticamente" una parte "positiva": es negar para

afirmar, destruir para crear, aniquilar para producir. Sólo un cambio de valores,

que afirmen la vida, permitirá la superación del "nihilismo", de esta

negación de la vida, que han llevado a cabo los filósofos, la religión y la

moral e incluso la ciencia.

La nueva civilización

En esta

segunda parte de su obra, Nietzsche va a plantear, a través de temas como: la

"muerte de Dios", el "superhombre", la "voluntad de

poder", el "eterno retorno", la superación de este

"nihilismo".

La muerte de Dios

Con el

término "muerte de Dios" se hace alusión al creciente abandono de la

visión religiosa cristiana del mundo que se venía dando en la cultura europea a

partir del Renacimiento y que sigue a través del empirismo inglés, ilustración

y posteriormente lo que se llamó "proceso de secularización de la cultura

europea". Este abandono se fue manifestando en una sustitución progresiva

de la idea suprema de Dios como sentido del mundo, respaldo de la autoridad

establecida, garante del orden social, etc., por otras ideas como la

"razón, progreso, religión natural, etc."

Nietzsche

pretende apurar las consecuencias de la significación histórica de la muerte de

Dios, en relación sobre todo con el comportamiento del hombre. Dios significa

para él una forma determinada de concebir la realidad (una determinada

ontología) y, a la vez, una determinada moral que es hostil a lo que se llama

"el sentido de la tierra". La idea de Dios es para él "el

vampiro de la vida". ¿No habéis oído hablar de ese hombre loco, que, en

pleno día, encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública,

gritando sin cesar: Busco a Dios, busco a Dios? Como allí había muchos que no

creían en Dios, su grito provocó hilaridad. -Qué ¿se ha perdido Dios?, decía uno.

-¿Se ha perdido como un niño pequeño?, preguntaba otro. -¿O es que está

escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así

gritaban y reían en confusión. El loco se precipitó en medio de ellos y los

traspasó con su mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, les gritó.

¡Nosotros le hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos!

F. NIETZSCHE:

El gay saber. Parágrafo 125. El hombre loco.

La muerte de

Dios es para Nietzsche el más grande de los últimos acontecimientos. Significa

una crítica radical a la religión, a la moral y a la metafísica, es decir, la

destrucción de los valores absolutos. El lugar de Dios lo ocupará la vida y el

"superhombre" será el creador de los nuevos valores. La "muerte

de Dios" es el tema central de la primera parte de "Así habló

Zaratustra", que comienza con un discurso de las tres transformaciones.

Según él, la

transformación del hombre en superhombre pasa por tres cambios sucesivos:

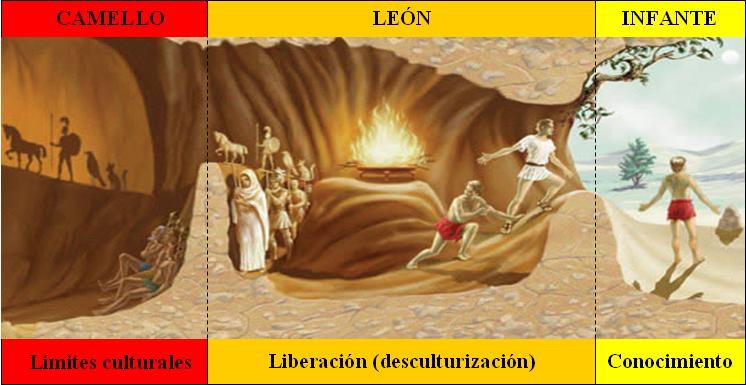

a) "El

espíritu se convierte en camello": el camello, junto con el asno, es el

animal del desierto que transporta grandes cargas y obedece a su amo sin

quejarse. El camello simboliza al hombre que se inclina ante la omnipotencia de

Dios, y ante la ley moral, arrastrando así grandes pesos.

b) "El

camello se convierte en león": el hombre-camello cansado por el peso de la

carga (valores establecidos) se revela contra su amo y lo derriba (destruye los

valores establecidos). Entonces se convierte el hombre en león, fiera (critico

de si mismo) que impone a través de la fuerza (voluntad) las condiciones para

la producción de un nuevo hombre (superhombre).

c)

"El león se convierte en niño": a medida que va quitando las cargas

es capaz de crear, de proyectar nuevos valores, esencia originaria y auténtica

libertad, a la que Nietzsche alude una vez más en la metáfora del

"juego".

La muerte de

Dios abre dos posibilidades al ser humano:

— un

empobrecimiento del hombre en un ateísmo superficial y un desenfreno no moral,

(esto es lo que significa, con la imagen del "último hombre,— o la proyección consciente de nuevos ideales creados por el "superhombre".

El superhombre

A partir de

la transformación en niño es cuando empieza a surgir el "superhombre".

El niño, inicio del superhombre, sólo se preocupa de la vida, sin trabas de

ninguna naturaleza. Valora la vida corporal, la salud, el placer, las pasiones,

la violencia, la victoria, el éxito. Es fiel a lo terreno, a lo que pisa, es el

más acá lo que le preocupa hasta que lo viva con toda intensidad. A través del niño

se manifiesta la vida.

En el prólogo

de Así habló Zaratustra presenta la figura del "superhombre",

como ser que conoce la muerte de Dios y que renuncia a los sueños ultramundanos

para volverse a la tierra. Zaratustra en su descenso de la montaña se encuentra

primero con un "eremita" que no ha oído hablar de la muerte de Dios.

Llega a la ciudad y en el mercado intenta hablar al público, pero el fracaso es

total pues se burlan de él. Comprende entonces que hablar a todos es no hablar

a nadie y, después de enterrar al "volatinero" que se estrella

mientras divierte al público, regresa a la montaña y decide hablar sólo a

aquellos que tengan todavía "oídos para oír cosas inauditas".

El

"superhombre" no ha existido aún (lo hemos visto en la predicación de

Zaratustra); se trata de preparar el mundo para la venida del

"superhombre". El superhombre es la meta del hombre y se presenta

como una decisión de los más fuertes, de los más lúcidos, que son los que han

de preparar su venida. Nietzsche en sus obras muestra diversas prefiguras del

superhombre:

—

"El genio": es el hombre

caracterizado por la sabiduría, que posee una visión cósmica, que constituye su

destino. A este "genio" no se le puede comprender desde perspectivas

meramente humanas; su característica principal es la "grandeza", ya

que consiste en estar abierto al "juego dionisíaco" y expresarlo con

la palabra, con la figura y la música.

—

El

"genio" es el instrumento a través del cual se manifiesta el fondo

creador de la vida: es el "artista", por eso el arte, la creación

artística, es el reflejo de la vida. (Ya vimos que identificó en un primer

momento a Wagner con la figura del genio),

Este afán

abarca al sujeto, al mundo y a Dios. No respeta nada y es capaz de

desenmascarar lo que se oculta tras el "ideal". El "espíritu

libre" lo es, no porque viva de acuerdo con el conocimiento científico,

sino porque utiliza la ciencia como medio para liberarse de las esclavitudes de

la existencia: los ideales, la religión, la metafísica y la moral. Se descubre

a sí mismo como el que dicta los valores. Adquiere la posibilidad de proyectar

nuevos valores y de invertir los existentes.

La voluntad de poder

Es la idea

básica de la segunda parte de "Así habló Zaratustra". Es en el capítulo

titulado "De la superación de sí mismo" donde define más claramente

lo que entiende por "voluntad de poder": "la lucha de la vida

que tiene que superarse a sí misma continuamente, que determina todo lo

existente". La vida es la lucha constante y antagónica de lo existente

individual contra todo lo demás.

Dice Hans

Küng: "Por todas partes se trasluce aquí claramente el padrinazgo de

Darwin: la fuerza (el poder) de la vida y su evolución; la lucha por la

existencia en la que sólo sobreviven los más fuertes, elección y selección de

los más capacitados". La voluntad de poder lleva a Nietzsche hacia el tema

del "tiempo", pues toda voluntad de poder termina al chocar con la

inmutabilidad del tiempo ya transcurrido. La voluntad de poder podría

referirse al presente y al futuro, pero no al pasado, y sin embargo, ¿no podría

esta voluntad abarcarlo también? Surge así el tema del tiempo y la idea del

"eterno retorno".

El eterno retorno

Se trata del

problema de la relación de la voluntad de poder con el tiempo: presente,

pasado y futuro. Nietzsche considera que la idea del "eterno retorno de lo

mismo" era su pensamiento más profundo; sin embargo, es uno de los temas

menos elaborados, desde el punto de vista teórico. Cuando se admitía la idea de

Dios se consideraba que de El manaba el tiempo y a El volvía. Las cosas

perecederas y caducas eran barridas por el tiempo y sólo se escapaba lo

espiritual, que retornaba a su verdadera patria eterna (en Platón, al mundo de

las Ideas). Todo aquello que no puede escapar al tiempo debe desaparecer.

Cuando la

ilustración rechaza la idea de un Dios providente, que interviene en el mundo,

se sigue admitiendo la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Así Hegel

considera que la individualidad finita debe pagar el tributo de su muerte a lo

infinito y universal. Lo que Nietzsche pretende es precisamente recobrar la

"eternidad" para lo inmanente, anulando la dicotomía de los dos

mundos y recuperando así el sentido de la tierra. Trata de negar la condición

perecedera de lo real. Lo que realmente es, es el "instante" que se

desvanece y esto es lo que hay que amar. Para que pueda haber creación (y este

es el designio de la voluntad de poder) tiene que haber destrucción.

Parece ser

que la voluntad de poder es capaz de crear el futuro, el tiempo "hacia

adelante". Pero ¿y el tiempo pasado9 En una concepción lineal

del tiempo, el pasado es irreversible y no puede rectificarse, pero ¿y si la

voluntad de poder quisiera ir hacia atrás? Responde: "Acaso el adelante y

el atrás del tiempo sea una ilusión, que la voluntad de poder puede hacer

desaparecer. Quizá todo esté por delante y a la vez todo hubiese ocurrido.

Parece que el eterno sino del morir y volver a existir se repite eternamente

para todos.

Según esto,

su pensamiento, es que esta vida hay que vivirla infinitas veces con cada dolor

y cada alegría. Pero Nietzsche añade que "la repetición de lo mismo es

desesperante para el que no ama la vida, entonces vuelve sobre la idea del

"instante". Es el superhombre el que puede llegar a comprender que

ningún "instante" tiene justificación más allá de si mismo y que,

además, en el "instante feliz" está la justificación del pasado y de

lo futuro. En ese instante se anuda el tiempo. Esto no todos los hombres son

capaces de comprenderlo y sobre todo de aceptarlo; pues se trata de aceptar

todo el contenido (tanto lo bueno como lo malo) del mundo una y mil veces.

Pero llegará

el día que el mundo de Zaratustra será entendido y aceptado por todos los

hombres, incluido el más sometido, el más esclavo, pues habrá roto las cadenas

y amará la vida e incluso deseará revivirla.

A. De comprensión:

1. Di qué

significado tienen en el contexto del tema y qué autor utiliza los términos

que siguen a continuación: vivencia, apolíneo, socratismo, genealogía,

intuición, nihilismo.2. Menciona una obra importante de cada período de Nietzsche y explica de qué trata.

3. ¿Qué expresa Nietzsche con la metáfora "lo apolíneo y lo dionisíaco"?

4. En la crítica que hace Nietzsche a la filosofía, ¿qué es lo que niega y qué es lo que afirma? .

5. En la crítica que hace Nietzsche a la religión, ¿qué es lo que niega y qué es lo que afirma?

6. Según Nietzsche, ¿qué valores hay que rechazar y qué valores hay que exaltar?

7. Explica los cambios sucesivos que se realizan en el hombre para llegar al inicio del superhombre.

8. ¿Cómo entiende el tiempo Nietzsche?

9. ¿Qué significado tiene el nihilismo en el pensamiento de Nietzsche?

10. ¿Qué diferencias hay entre la moral de los señores y la moral de los esclavos?

11. Compara los tres símbolos del hombre del futuro, que utiliza Nietzsche: genio, espíritu libre y superhombre.

C. Análisis de textos

Texto I

En todos los tiempos los sapientísimos han juzgado igual sobre la vida: no

vale nada... Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo tono.

-un tono lleno de duda, lleno de

melancolía, lleno de cansancio de la vida, lleno de oposición a la vida-. Incluso

Sócrates dijo al morir: "vivir significa estar enfermo durante largo

tiempo: debo un gallo a Asclepio salvador". Sócrates estaba harto...

...Cuando se

tiene necesidad de hacer de la razón un tirano, como hizo Sócrates, por

fuerza se da un peligro no pequeño de que otra cosa distinta haga de tirano.

Entonces se adivinó que la racionalidad era la salvadora, ni Sócrates ni

sus "enfermos" eran libres de ser racionales, -era de rigueur [derigor], era su

último remedio. El fanatismo con que la reflexión griega entera se lanza a

la racionalidad delata una situación apurada: se estaba en peligro. se tenía una

sola elección: o bien perecer o bien ser absurdamente racionales...

El moralismo de los filósofos griegos a partir de Platón tiene unos

condicionamientos patológicos; y lo mismo su aprecio de la dialéctica: Razón =

virtud = felicidad significa simplemente: hay que imitar a Sócrates e implantar

de manera permanente, contra los apetitos oscuros, una luz, diurna, la

luz diurna de la razón. Hay que ser inteligentes, claros, lúcidos a cualquier

precio: toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia

abajo...

F. NIETZSCHE: Crepúsculo de los ídolos. El problema de

Sócrates, párrafos 1 y 10

Contesta a

las siguientes preguntas:

1. Resume el

contenido del texto e indica el tema central2. Explica el significado de los términos: vida, razón, luz diurna, instinto

3. ¿Qué papel juega la razón según el texto?

4. ¿Qué significado tiene la vida según el texto?

Texto II

Todos los

instintos que no se desahogan hacia fuera se vuelven hacia dentro; esto

es lo que yo llamo la interiorización del hombre: únicamente con esto se

desarrolla en él lo que más tarde se denomina su "alma". Todo el

mundo interior, originariamente delgado, como enconado entre dos pieles, fue

separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la

medida en que el desahogo del hombre hacia fuera fue quedando inhibido.

Aquellos terribles bastiones con que la organización estatal se protegía

contra los viejos instintos de la libertad -las penas sobre todo cuentan entre

tales bastiones- hicieron que todos aquellos instintos del hombre salvaje,

libre, vagabundo, diesen vuelta atrás, se volviesen contra el hombre mismo.

La enemistad. la crueldad, el placer en la persecución, en la agresión, en el

cambio, en la destrucción; todo esto vuelto contra el poseedor de tales

instintos: ese es el origen de la "mala conciencia". El hombre

que. falto de enemigos y resistencias exteriores, encajonado en una opresora

estrechez y regularidad de las costumbres, se desgarraba, se perseguía, se

mordía, se roía, se sobresaltaba, se

maltrataba impacientemente a si mismo, este animal al que se quiere

"domesticar" y que se golpea furioso contra los barrotes de su jaula,

este ser al que le falta algo, devorado por la nostalgia del desierto, que tuvo

que crearse a base de sí mismo una aventura, una cámara de suplicios, una selva

insegura y peligrosa -este loco, este prisionero añorante y desesperado fue el

inventor de la "mala conciencia"

F NIETZSCHE: Genealogía de la moral, págs. 96-97

Responde a

las siguientes preguntas:

1. Resume el

contenido del texto.2. Explica el significado que en el texto tienen los términos: interiorización, inhibido, instintos, mala conciencia, domesticar.

3. Analiza las ideas fundamentales del texto y explícalas en el contexto del pensamiento de Nietzsche y en particular desde el punto de vista de su crítica a la moral.

4. ¿Qué otros autores han tratado el tema de la conciencia y de la mala conciencia? ¿Podrías establecer alguna comparación?